उत्तराखंड

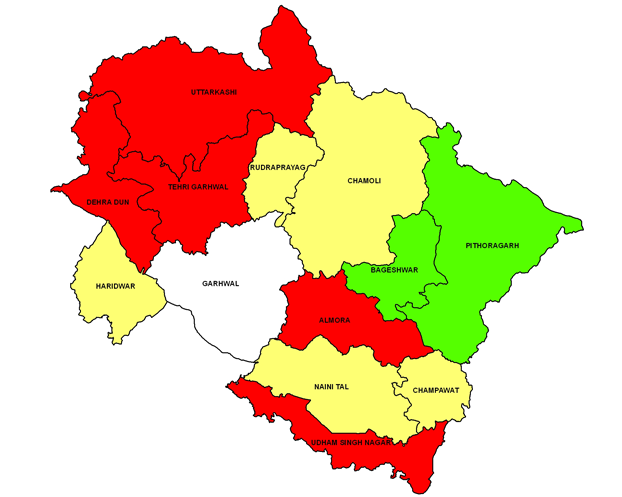

उत्तराखंड का राज्य, देश के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के उत्तर-पश्चिम में, उत्तर-पूर्व में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, नेपाल द्वारा दक्षिण-पूर्व में, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में, और पश्चिम में भारतीय राज्य हरियाणा का छोटा खंड स्थित है। । इसकी राजधानी देहरादून का उत्तर-पश्चिमी शहर है।

9 नवंबर, 2000 को, उत्तरांचल राज्य – भारत का 27 वां राज्य – उत्तर प्रदेश से निकाला गया था, और जनवरी 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया, जिसका अर्थ है “उत्तरी क्षेत्र”, जो इसका पारंपरिक नाम था। क्षेत्रफल 19,739 वर्ग मील (51,125 वर्ग किमी)। पॉप। (2011) 10,116,752।

भूमि

राहत

उत्तराखंड में बर्फ से ढकी चोटियों, ग्लेशियरों, गहरी घाटियों, गर्जन धाराओं, सुंदर झीलों और दक्षिण में धूल भरे मैदानों के कुछ पैच के साथ एक अत्यधिक विविध स्थलाकृति है। दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ उत्तराखंड में पाए जाते हैं। विशेष रूप से इनमें, नंदा देवी (25,646 फीट [7,817 मीटर]), जो भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कामेट (25,446 फीट [7,756 मीटर]), और बद्रीनाथ (23,208 फीट [7,138 मीटर]) शामिल हैं।

उत्तराखंड को कई भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, सभी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक एक दूसरे के समानांतर चल रहे हैं। उत्तरी क्षेत्र, जिसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, में ज़स्कर और ग्रेट हिमालय पर्वतमाला के खंड शामिल हैं, जिनकी ऊँचाई 10,000 से 25,000 फीट (3,000 से 7,600 मीटर) तक है। अधिकांश प्रमुख चोटियाँ इस क्षेत्र में स्थित हैं। ग्रेट हिमालय के समीप और दक्षिण में एक क्षेत्र है, जिसमें हिमालय का एक हिस्सा है, जिसे हिमाचल के नाम से जाना जाता है, जिसमें लगभग 6,500 और 10,000 फीट (2,000 से 3,000 मीटर) के बीच ऊंचाई है; इस ज़ोन में दो लीनियर रेंज हैं- मसूरी और नाग टिब्बा। हिमाचल के दक्षिण में सिवालिक रेंज का विस्तार है। हिमाद्री, हिमाचल और सिवालिक से युक्त पूरे क्षेत्र को मोटे तौर पर कुमायूँ हिमालय के रूप में जाना जाता है। सिवालिक रेंज के दक्षिणी किनारे में बजरी और जलोढ़ के एक संकीर्ण बिस्तर के साथ विलय होता है, जिसे भाबर के रूप में जाना जाता है, जो दक्षिण में तराई के रूप में जाना जाता है। संयुक्त सिवालिक-भाबर-तराई क्षेत्र 1,000 से 10,000 फीट (300 से 3,000 मीटर) तक की ऊंचाई पर है। सिवालिक के दक्षिण में फ्लैट-फ्लोर्ड डिप्रेशन पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से दून के रूप में जाना जाता है, जैसे देहरादून।

जलनिकास

गंगा (गंगा) प्रणाली की विभिन्न नदियों द्वारा राज्य में जल प्रवाह होता है । पश्चिमी जलक्षेत्र यमुना नदी और इसकी प्रमुख सहायक नदी टोंस से बना है। इस बेसिन के पूर्व में भूमि भागीरथी और अलकनंदा बहती है – जो देवप्रयाग शहर में गंगा बनाने के लिए मिलती है । पूर्व में फिर से दक्षिण की ओर बहने वाली रामगंगा और कोसी नदियाँ हैं, और उसी क्षेत्र में दक्षिण की ओर बहने वाली सरजू और गोरीगंगा हैं, जो दोनों नेपाल के साथ उत्तराखंड की पूर्वी सीमा पर काली में मिलती हैं।

मिट्टी

उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार की मिट्टी हैं, जिनमें से सभी मिट्टी के कटाव के लिए अतिसंवेदनशील हैं। उत्तर में, मिट्टी बजरी (ग्लेशियरों से मलबे) से कठोर मिट्टी तक होती है। भूरी वन मृदा – प्रायः उथली, बजरी, और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर – दक्षिण में दूर तक पाई जाती है। भाबर क्षेत्र में मिट्टी की विशेषता है जो मोटे बनावट वाले, रेतीले बजरी वाले, अत्यधिक झरझरा और बड़े पैमाने पर अनुपजाऊ हैं। राज्य के चरम दक्षिण-पूर्वी भाग में, तराई मिट्टी ज्यादातर समृद्ध है, मिट्टी के दोमट, बारीक रेत और धरण के साथ अलग-अलग डिग्री के लिए मिश्रित; वे चावल और गन्ने की खेती के अनुकूल हैं।

जलवायु

उत्तराखंड की जलवायु समशीतोष्ण है, जो तापमान में मौसमी विविधताओं द्वारा चिह्नित है लेकिन उष्णकटिबंधीय मानसून से भी प्रभावित है। जनवरी सबसे ठंडा महीना है, जहां उत्तर में ठंड के नीचे औसत उच्च तापमान और दक्षिण-पूर्व में 70 ° F (21 ° C) के करीब रहता है। उत्तर में, जुलाई सबसे गर्म महीना होता है, तापमान आमतौर पर मध्य 40s F (लगभग 7 ° C) से बढ़कर लगभग 70% F दैनिक हो जाता है। दक्षिण-पूर्व में, मई सबसे गर्म महीना होता है, जिसका दैनिक तापमान सामान्य रूप से 80 ° F (27 ° C) के आसपास से कम 100s F (लगभग 38 ° C) तक पहुँच जाता है। राज्य की अधिकांश 60 इंच (1,500 मिमी) वार्षिक वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून द्वारा लाई जाती है, जो जुलाई से सितंबर तक चलती है। घाटियों के निचले हिस्सों में बारिश के मौसम में बाढ़ और भूस्खलन समस्याएँ हैं। राज्य के उत्तरी हिस्सों में दिसंबर और मार्च के बीच 10 से 15 फीट (3 से 5 मीटर) बर्फबारी आम है।

पौधे और पशु जीवन

उत्तराखंड में चार प्रमुख वन प्रकार पाए जाते हैं, जिनमें चरम उत्तर में अल्पाइन घास के मैदान, ग्रेट हिमालय में समशीतोष्ण वन, कम हिमालय में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और सिवालिक रेंज और तराई के कुछ हिस्सों में कांटेदार वन शामिल हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड का 60 प्रतिशत से अधिक भाग वनाच्छादित है; वास्तविकता में, हालांकि, कवरेज बहुत कम है। वन न केवल लकड़ी और ईंधन की लकड़ी प्रदान करते हैं, बल्कि पशुओं के लिए व्यापक चारागाह भूमि भी हैं। राज्य के कुल भूमि क्षेत्र के केवल एक छोटे हिस्से में स्थायी चारागाह हैं।

समशीतोष्ण वनों की आम पेड़ प्रजातियों में हिमालयी देवदार (देवदार देवदार), हिमालयन (नीला) देवदार, ओक, चांदी के देवदार, स्प्रूस, शाहबलूत, एल्म, चिनार, सन्टी, यव, सरू और रोडोडेंड्रोन शामिल हैं। नमकीन, सागौन और शीशम के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन – सभी दृढ़ लकड़ी-सबम्यूटेनियन ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। ढाक के कांटे (एक प्रकार के फूलों के पेड़), बाबुल (बबूल का एक प्रकार), और दक्षिण में विभिन्न झाड़ियों में पाए जाते हैं।

उत्तराखंड में पशु जीवन की एक समृद्ध सरणी है। बाघ, तेंदुए, हाथी, जंगली सूअर, और सुस्त भालू राज्य के बड़े स्तनधारियों में से एक हैं। सामान्य पक्षियों में कबूतर, कबूतर, बत्तख, दलदल, मोर, जैस, बटेर और कठफोड़वा शामिल हैं। कुछ क्षेत्रों में मगरमच्छ पाए जाते हैं। क्षेत्र में शेर और गैंडे विलुप्त हो गए हैं। उत्तराखंड के वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित किए गए हैं।

लोग

जनसंख्या की संरचना

उत्तराखंड की दो बहुसंख्यक भौगोलिक क्षेत्रों में फैली बहुसंख्यक आबादी है: गहड़वाल, जो राज्य के उत्तर-पश्चिमी आधे हिस्से और दक्षिण-पूर्व में फैले कुमाऊं से लगभग मेल खाता है। राजपूत (भूस्वामी शासकों और उनके वंशजों के विभिन्न कुलों) -देशी गढ़वाली, गुर्जर, और कुमाउनी समुदायों के सदस्यों के साथ-साथ कई प्रवासी लोगों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। कुल आबादी में से, लगभग एक-पाँचवीं अनुसूचित जाति (उन समूहों के लिए एक आधिकारिक पदनाम है, जो परंपरागत रूप से भारतीय जाति व्यवस्था के भीतर निम्न पद पर काबिज हैं) से संबंधित हैं; इन लोगों को सामूहिक रूप से कोल या डम्स कहा जाता है। अनुसूचित जनजाति (भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बाहर आने वाले स्वदेशी लोगों को गले लगाने वाली एक आधिकारिक श्रेणी), जैसे कि राजी, जो नेपाल के साथ सीमा के पास रहते हैं, की आबादी 5 प्रतिशत से कम है।

उत्तराखंड के अधिकांश लोग इंडो-आर्यन भाषा बोलते हैं। हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा है। हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों के शब्द हैं, प्रमुख बोली जाने वाली भाषा है। उत्तराखंड में इस्तेमाल होने वाली अन्य भाषाओं में गढ़वाली और कुमाउनी (दोनों पहाड़ी भाषाएँ), पंजाबी और नेपाली शामिल हैं।

उत्तराखंड के चार-चौथाई से अधिक निवासी हिंदू हैं। मुसलमानों में सबसे बड़ी धार्मिक अल्पसंख्यक आबादी है, जो आबादी के दसवें हिस्से के लिए जिम्मेदार है। सिखों, ईसाईयों, बौद्धों और जैनियों के छोटे समुदाय उत्तराखंड के शेष लोगों का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं।

निपटान का तरीका

उत्तराखंड की विरल आबादी पूरे राज्य में असमान रूप से वितरित की जाती है। ज्यादातर लोग ग्रामीण बस्तियों में रहते हैं, जो आम तौर पर रास्तों या सड़कों के किनारे स्थापित छोटे रैखिक गांवों का रूप लेते हैं। विशिष्ट ग्रामीण घरों में दो मंज़िलें होती हैं, जिनमें जानवरों को रखने के लिए निचले स्तर का उपयोग किया जाता है। अधिकांश स्थानीय पत्थर से निर्मित होते हैं, जिनका उपयोग मोर्टार के रूप में किया जाता है। छत आमतौर पर स्लेट टाइल या नालीदार लोहे की चादर से बने होते हैं। हालाँकि इस तरह के घरों में अपने शहरी समकक्षों की तुलना में कम सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन पक्की सड़कों के बढ़ते नेटवर्क के साथ-साथ बिजली और उपभोक्ता सामानों की उपलब्धता, जैसे कि रेडियो और टीवी, ने उत्तराखंड की ग्रामीण आबादी को मुख्यधारा में शामिल कर लिया है।

राज्य के दक्षिणी हिस्से में मुख्य रूप से स्थित कई दर्जन शहरी केंद्रों में कुल आबादी का एक-चौथाई हिस्सा रहता है। उत्तरी और पूर्वी उत्तराखंड ने शहरीकरण की तुलनात्मक रूप से धीमी दर का अनुभव किया है। देहरादून और कई अन्य शहरों को छोड़कर – हरिद्वार, हल्द्वानी, रुड़की, काशीपुर, और रुद्रपुर सहित – उत्तराखंड के अधिकांश शहरी केंद्र वास्तव में बड़े शहर हैं, जिनकी आबादी 50,000 से कम है।

अर्थव्यवस्था

कृषि और वानिकी

यद्यपि उत्तराखंड की लगभग तीन-तिहाई आबादी कृषि में लगी हुई है, लेकिन उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का एक-पाँचवाँ भाग खेती योग्य नहीं है। खड़ी ढलानों को सावधानीपूर्वक सिंचाई और सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिससे निचले स्तरों को सिंचित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऊपरी स्तरों से पानी निकल जाता है। छत की खेती का यह तरीका खेतों को प्रति वर्ष एक से अधिक बार बोया जाता है। गेहूं सबसे व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसल है, इसके बाद चावल और विभिन्न प्रकार के बाजरा मिलते हैं, जो ड्रावर लीवर की ढलान पर लगाए जाते हैं। गन्ना दक्षिणी क्षेत्र की धीरे-धीरे लुढ़कने वाली तलहटी में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण फसलों में दालें (फलियां) जैसे मटर और छोले, तिलहन जैसे सोयाबीन, मूंगफली और सरसों, और मिश्रित फल और सब्जियाँ शामिल हैं।

उत्तराखंड के कई किसान पशुपालन करते हैं। डेयरी फार्मिंग का समर्थन करने के लिए मवेशियों की सबसे बड़ी एकाग्रता दक्षिणी तलहटी में पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बकरियाँ और भेड़ें अधिक पाई जाती हैं, हालाँकि हर गाँव में कुछ मवेशी रखे जाते हैं। चरागाह के फलने-फूलने की खोज में पारगमन की परंपरा रही है, जिससे पशुधन महीनों के दौरान पहाड़ की चरागाहों में चरने जाते हैं, लेकिन सर्दियों के लिए कम ऊंचाई पर स्थानांतरित हो जाते हैं। सिवालिक रेंज में कुछ समुदाय ऐतिहासिक रूप से इस तरह के मौसमी हेरिंग में विशिष्ट हैं।

उत्तराखंड में वन निर्माण, ईंधन लकड़ी, और हस्तशिल्प सहित विभिन्न निर्माण गतिविधियों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित पुनर्वितरण कार्यक्रमों ने उत्पादन में मामूली वृद्धि की है, जो बदले में, अतिरिक्त वन-आधारित उद्योगों के विकास की सुविधा प्रदान की है।

संसाधन और शक्ति

तेजी से औद्योगिकीकरण के लिए उत्तराखंड में खनिज और ऊर्जा संसाधनों की कमी है। सिलिका और चूना पत्थर के अलावा, जो केवल खनिज हैं जो पाए जाते हैं – और काफी मात्रा में खनन करते हैं, जिप्सम, मैग्नेसाइट, फॉस्फोराइट और बॉक्साइट के छोटे भंडार हैं।

ग्रेट हिमालय और ज़स्कर पर्वत की सतत हिमखंडों द्वारा खिलाई गई बारहमासी नदियाँ पनबिजली उत्पादन के लिए जबरदस्त क्षमता रखती हैं। दरअसल, कई छोटे पनबिजली स्टेशन उत्तराखंड की ऊर्जा के एक हिस्से की आपूर्ति करते हैं। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध, 20 वीं सदी के मध्य में और 1970 के दशक में शुरू हुआ, यह एशिया की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजनाओं में से एक है। हालांकि, इस परियोजना ने 21 वीं शताब्दी के पहले दशक के अंत तक काफी विवाद उत्पन्न किया, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया था। नतीजतन, उत्तराखंड ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल (एक राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण योजना) पर भरोसा करना जारी रखा है।

विनिर्माण

उत्तराखंड में विनिर्माण गतिविधियों का विस्तार जारी है; राज्य का दर्जा पाने के कुछ ही वर्षों के भीतर, राज्य के सकल उत्पाद में लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र का योगदान कृषि से अधिक हो गया था। सरकार कृषि-आधारित और खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों जैसे चीनी मिलिंग, साथ ही लकड़ी और कागज उत्पादों, ऊनी कपड़ों और चमड़े के सामानों के निर्माण में सहायता करती है। उत्तराखंड के अन्य उल्लेखनीय विनिर्माण में सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और अन्य परिवहन उपकरण और इलेक्ट्रिकल उत्पाद शामिल हैं।

सेवाएं

उत्तराखंड सरकार ने सेवा क्षेत्र में विशेष रूप से सूचना-प्रौद्योगिकी और पर्यटन उद्योगों के विकास में भारी निवेश किया है। 21 वीं सदी के पहले दशक में, क्षेत्र पहले ही राज्य के सकल उत्पाद के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार था। राज्य के बर्फ से ढकी चोटियों, ग्लेशियर, हरे-भरे नदी घाटियों, झरनों, झीलों, वनस्पतियों और जीवों, वन्यजीव अभयारण्यों और तीर्थ स्थलों के रूप में पर्यटन उद्योग ने महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई है, जो बड़ी संख्या में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आकर्षित करते हैं।

परिवहन

विभिन्न विवरणों की सड़कें उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों को जोड़ती हैं। यद्यपि राज्य के मध्य और दक्षिणी भाग कई राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा परोसे जाते हैं, उत्तरी सीमा क्षेत्र आधिकारिक सड़कों से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं; बल्कि, पहाड़ की पगडंडियों का एक व्यापक नेटवर्क आसपास के शहरों के साथ गांवों को जोड़ता है। कई रेलवे ट्रैक उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों से दक्षिणी और पूर्वी उत्तराखंड की घाटियों तक फैले हुए हैं। इन रेलवे द्वारा सेवा प्रदान करने वाले प्रमुख शहरों में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रामनगर, काठगोदाम और टनकपुर शामिल हैं। देहरादून और पंतनगर के हवाई अड्डे घरेलू सेवा प्रदान करते हैं।

सरकार और समाज

संवैधानिक ढांचा

उत्तराखंड की सरकार की संरचना, भारत के अन्य राज्यों की तरह, 1950 के राष्ट्रीय संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। यह एक संसदीय प्रणाली है, जिसमें कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाएँ शामिल हैं। मुख्य कार्यकारी राज्यपाल होता है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल सहायता प्राप्त है और मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती है, जिसका नेतृत्व एक मुख्यमंत्री करता है। विधान सभा (विधान सभा) एक असंगठित निकाय है जिसके सदस्य पाँच साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। उत्तराखंड में अंतिम अदालत नैनीताल में उच्च न्यायालय है, जिसका प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होता है। उच्च न्यायालय से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय के नीचे जिला, सत्र, दीवानी और मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं।

राज्य को एक दर्जन से अधिक जिलों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक को एक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रशासित किया गया है। जिलों को छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिन्हें तहसील कहा जाता है, जिनमें से प्रत्येक कई गांवों को गले लगाती है और कुछ मामलों में, कुछ शहरों को। कस्बों और गांवों को विकास के उद्देश्य से ब्लॉक में बांटा गया है।

मनोरंजन

उत्तराखंड अपने शानदार प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है। निवासियों और आगंतुकों के पसंदीदा गंतव्यों में फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान (1988 में एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित), उत्तरी कुमायूँ हिमालय में, पश्चिमी सिवालिक में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और हिमालय में कॉर्बेट नेशनल पार्क हैं। तलहटी। कई लोगों को राज्य की पहाड़ी झीलों और ग्लेशियरों के साथ-साथ इसकी वनों से भरी घाटियों और बुग्यालों (रसीला पहाड़ी घास के मैदान) का भी आनंद मिलता है। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, कौसानी, अल्मोड़ा, और औली लोकप्रिय पहाड़ी रिसॉर्ट हैं, जिनमें से कुछ स्कीइंग के लिए बढ़िया ढलान प्रदान करते हैं।

इतिहास

उत्तराखंड इतिहास, संस्कृति, जातीयता और धर्म की कई परतों में डूबा हुआ देश है। प्राचीन रॉक पेंटिंग, रॉक शेल्टर, पैलियोलिथिक पत्थर के उपकरण (सैकड़ों हजारों साल पुराने), और मेगालिथ बताते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से क्षेत्र के पहाड़ मनुष्यों द्वारा बसाए गए हैं। पुरातात्विक अवशेष भी क्षेत्र में प्रारंभिक वैदिक (सी। 1500 bce) प्रथाओं के अस्तित्व का समर्थन करते हैं।

इस तरह के पुरातात्विक साक्ष्यों से जो कुछ भी सीखा गया है, उससे बहुत कम उत्तराखंड के शुरुआती इतिहास के बारे में पता चलता है। प्रारंभिक धर्मग्रंथों में कई जनजातियों का उल्लेख है जो उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्रों में बसे हुए हैं। इन शुरुआती निवासियों में अकास, कोल-मुंड, नागा, पहासी (खस), हेफथलिट्स (हूण), किरात, गुज्जर और आर्य थे। 13 वीं शताब्दी के आसपास मैदानी इलाकों से राजपूतों और उच्च जाति के ब्राह्मणों के आने तक गढ़वाल और कुमायूं दोनों क्षेत्रों में पहाड़ियों का प्रभुत्व था।

यह केवल भारत पर निर्भरता में था कि उत्तराखंड क्षेत्र ने क्षेत्रीय साहित्य में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करना शुरू किया, जब 1949 में टिहरी-गढ़वाल की स्वायत्त रियासत को भारत के संयुक्त प्रांत में शामिल किया गया था। 1950 में एक नए भारतीय संविधान को अपनाने के साथ। , संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया और भारत का एक घटक राज्य बन गया। एक बड़ी आबादी और एक विशाल भूमि क्षेत्र के साथ, नए राज्य की सरकार- जो लखनऊ के दक्षिणपूर्वी शहर में बैठा है, ने सुदूर उत्तरी क्षेत्र में लोगों के हितों को संबोधित करना मुश्किल पाया। बेरोजगारी, गरीबी, पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी, और सामान्य अविकसितता ने अंततः उत्तराखंड के लोगों को उत्तर प्रदेश के निर्माण के तुरंत बाद एक अलग राज्य के लिए बुला लिया। शुरू में, विरोध प्रदर्शन कमजोर थे, लेकिन उन्होंने 1990 के दशक में ताकत और गति एकत्र की। 2 अक्टूबर 1994 को तनाव चरम पर पहुंच गया, जब पुलिस ने मुजफ्फरनगर के उत्तर-पश्चिमी शहर में प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोग मारे गए।

अलगाववादियों ने अगले कई वर्षों तक अपना आंदोलन जारी रखा। अंत में, नवंबर 2000 में उत्तरांचल का नया राज्य बनाया गया। 2007 में उत्तरांचल उत्तराखंड बन गया, उस नाम को पुनः प्राप्त करना जिसके द्वारा इस क्षेत्र को राज्य से पहले जाना जाता था।

सम्बंधित लिंक्स

अभिलेखागार

- May 2025

- April 2025

- March 2025

- February 2025

- January 2025

- December 2024

- November 2024

- October 2024

- September 2024

- June 2024

- May 2024

- March 2024

- January 2024

- December 2023

- November 2023

- October 2023

- August 2023

- May 2023

- January 2023

- December 2022

- November 2022

- October 2022

- September 2022

- July 2022

- June 2022

- May 2022

- April 2022

- March 2022

- February 2022

- December 2021

- November 2021

- September 2021

- July 2021

- March 2021

- January 2021

- October 2020

- August 2020

- July 2020

- August 2019

- July 2019

- June 2019

- May 2019

- April 2019

- March 2019

- February 2019

- January 2019

- December 2018

- November 2018

- October 2018

- September 2018

- August 2018

- July 2018

- June 2018

- May 2018

- April 2018

- March 2018

- February 2018

- January 2018

- December 2017

- November 2017

- October 2017

- September 2017

- August 2017

- July 2017

- June 2017

- May 2017

- April 2017

- March 2017

- February 2017

- January 2017

- December 2016

- November 2016

- October 2016

- September 2016

- August 2016

- July 2016